国庆假期已经远走,社交平台上“清假期照片库存”活动也步入尾声,在对长假的复盘里,平平无奇的烤肠居然冲上了热搜。

之前,是“听他们说五彩池好看我就来了”“听他们说五花海好看我就来了”“听他们唱《神奇的九寨》我就来了”,现在:

九寨沟平均海拔2930米左右,十一黄金周前往,气温已经偏低,偶尔还会赶上雨天,让人觉得更冷,体力也消耗得更快……

一边裹紧身上的冲锋衣,一边吸着氧气,一边因为又饿又冷而生无可恋——下一秒,烤肠的香味钻进你的鼻腔……

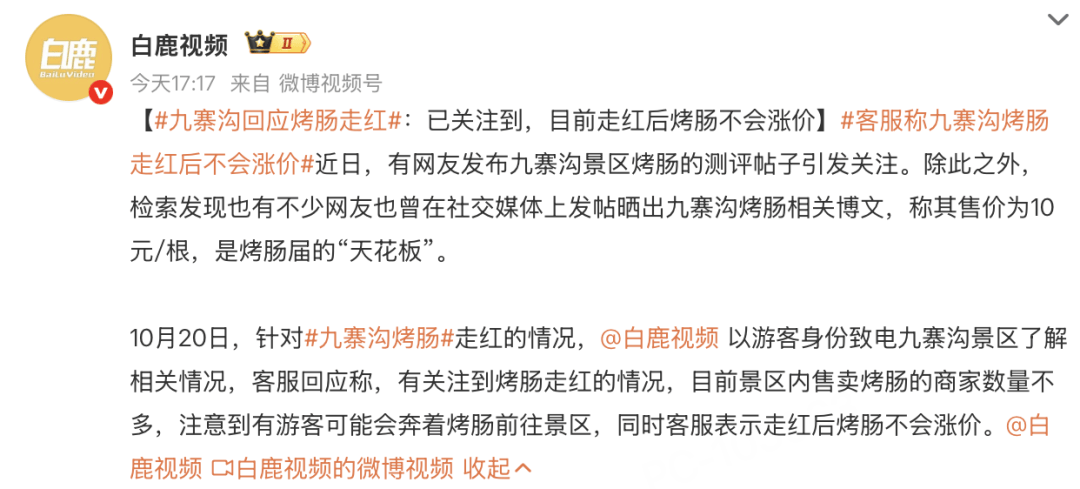

九寨沟的烤肠基本上10元一根,考虑到海拔等外部条件,再加上是超热门景区,不算贵。

有人说,九寨沟烤肠未必是真有那么好吃,是大家又冷又饿,让它显得分外美味。

可花花世界里到底什么是真的?我只知道在恰当的时间、恰当的地点,出现了那根对的烤肠。

当然,这不是九寨沟第一次被夸上热搜,从十一到五一,再从五一到十一,你总能看到人们发自肺腑为它点赞。

俗话说得好,“九寨归来不看水”,大概是两个人去旅游,一个人掉沟里也发现不了的程度。

九寨沟位于四川省北部的阿坝藏族羌族自治州,因为沟中有九个藏族村寨,故得名“九寨沟”。

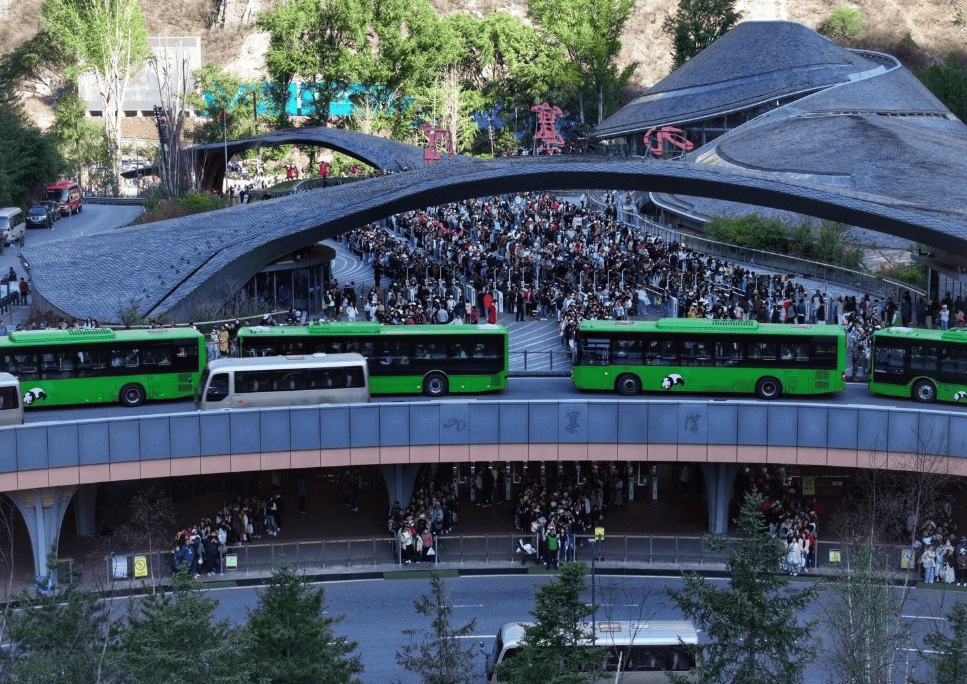

以刚过去不久的十一假期为例,九寨沟游客数量直接拉满:共接待游客30.57万人次。

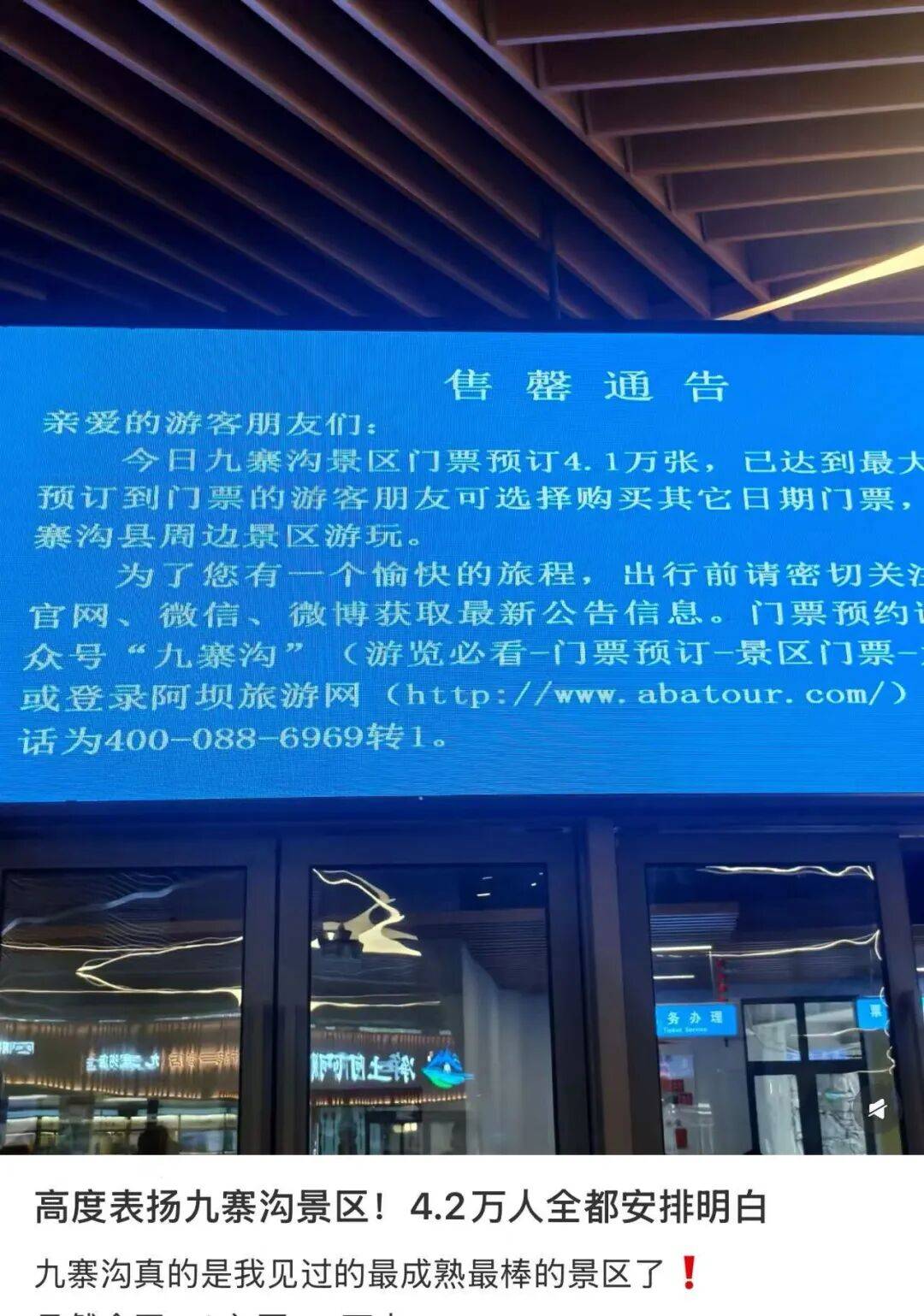

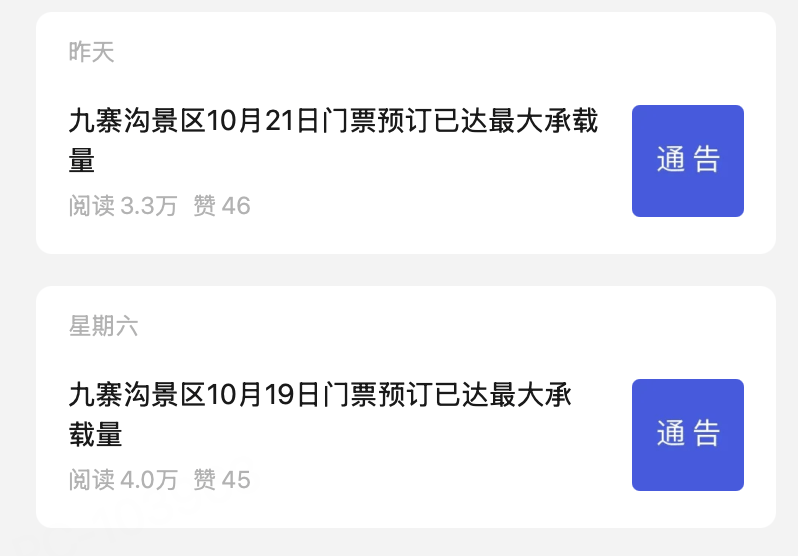

八天长假里有七天,九寨沟景区的每日接待量都达到了景区最大承载量,4.1万人。

然而,涌入如此多游客的情况下,现场仍完全不拥挤、效率更是一流,网上(除了买不到票的怨念之外)全是对九寨沟调度能力的称赞——

旅游大巴上,随车的讲解员会直接告诉你,景区的摆渡车是公交车一样运行的,想去哪里、在哪下车,也像公交报站一样井然有序。

看着路上一辆辆观光车飞奔而过,走过南,闯过北,旅游排队“站断腿”的游客都矛盾了。

380台观光车同时调度,32个检票闸机同时运作,景区路上观光车一辆接着一辆。

每个景点都有乘车点,所有车辆严格限速,并安装了GPS定位和车载视频,一有违规,立刻出发警报……

“时间短、入园快、服务优,九寨沟,你这样显得过去花钱找罪受的我很呆……”

全网实名预约精准限流,旺季每天限流4.1万人次,淡季2.3万人次只是开始。

一方面,说限流就是限流,保护自然,也保护游客体验,不会为了门票钱,就一个劲儿往里放人。

另一方面,门票卖了多少,都能看到实时数据,从“趋于饱和”到“已达最大承载量的85%”,颗粒度细到令人惊讶。

更令人震惊的是,它居然还有自动的候补机制,“一旦有退订,系统将按先后顺序为您分配门票”。

为了更好控制游客密度,景区内设置了300+个监控摄像头,实时监测人流密度,预测拥堵点。

因此九寨沟全域使用电动交通网,统一用LNG(液化天然气)环保观光车,并禁止私家车进入。

可是,那么多车、那么多景点、那么多游客,一旦有什么意外情况,那还不得一团乱?

从进入九寨沟的那一刻,随着导游的一句“本车一会儿是向左还是向右,还要等候统一调度的通知,已经游览过左侧或右侧沟的朋友,请举手示意我”,九寨沟的调度就已经开始。

接下来,“从上到下游览,回到诺日朗中心站,换乘去往另一侧的车,然后再次从上到下游览,回到诺日朗中心站,坐车前往树正沟各景点,和景区出口”——

如此设计的效果很明显,不同景点人员间错位调度放置,最大程度减轻人员堆积问题。

景区会每天统计游客活动对植被影响,便动态调整游览路线。景点们,甚至也能轮休。

九寨沟全山铺设地下垃圾收集系统,垃圾通过管道直接输送至处理站,避免二次污染。

为了管理垃圾问题,景区还设置了奖励机制:游客带回1袋垃圾可兑换小礼品,这使得沟内日均减少30%废弃物。

56处地质灾害监测点,及时预警滑坡、泥石流等自然灾害;重大节假日前,对路况等进行排查。

其它还有包括但不限于:设置7个医疗站,4个高原反应吸氧点,配备AED除颤仪和便携式制氧机;

时间回到近六十年前,这里还是伐木林场,一度有两千余名伐木工人在这里工作。

彼时为了支援经济建设,周边林木被大量砍伐,水土流失严重,不少海子近乎干涸,泥石流等地质灾害也随之频发。

经过多方宣传和努力,这一年12月15日,国务院正式批准建立九寨沟等4个自然保护区。

1992年,九寨沟被列入世界自然遗产,这标志着地区大规模人类破坏已然逐渐被消除。

为了让更多国内外游客感受九寨沟的美,这里其实很早就开始发展“智慧景区”。

是中国地质构造最为活跃的地区,历史上曾发生多次地震,九寨沟也是长期地质演化过程中形成的。

“九寨沟是世界遗产地管理的典范。”在《九寨沟的启示》一书中,世界自然保护联盟资深专家桑塞尔博士就曾这样评价。

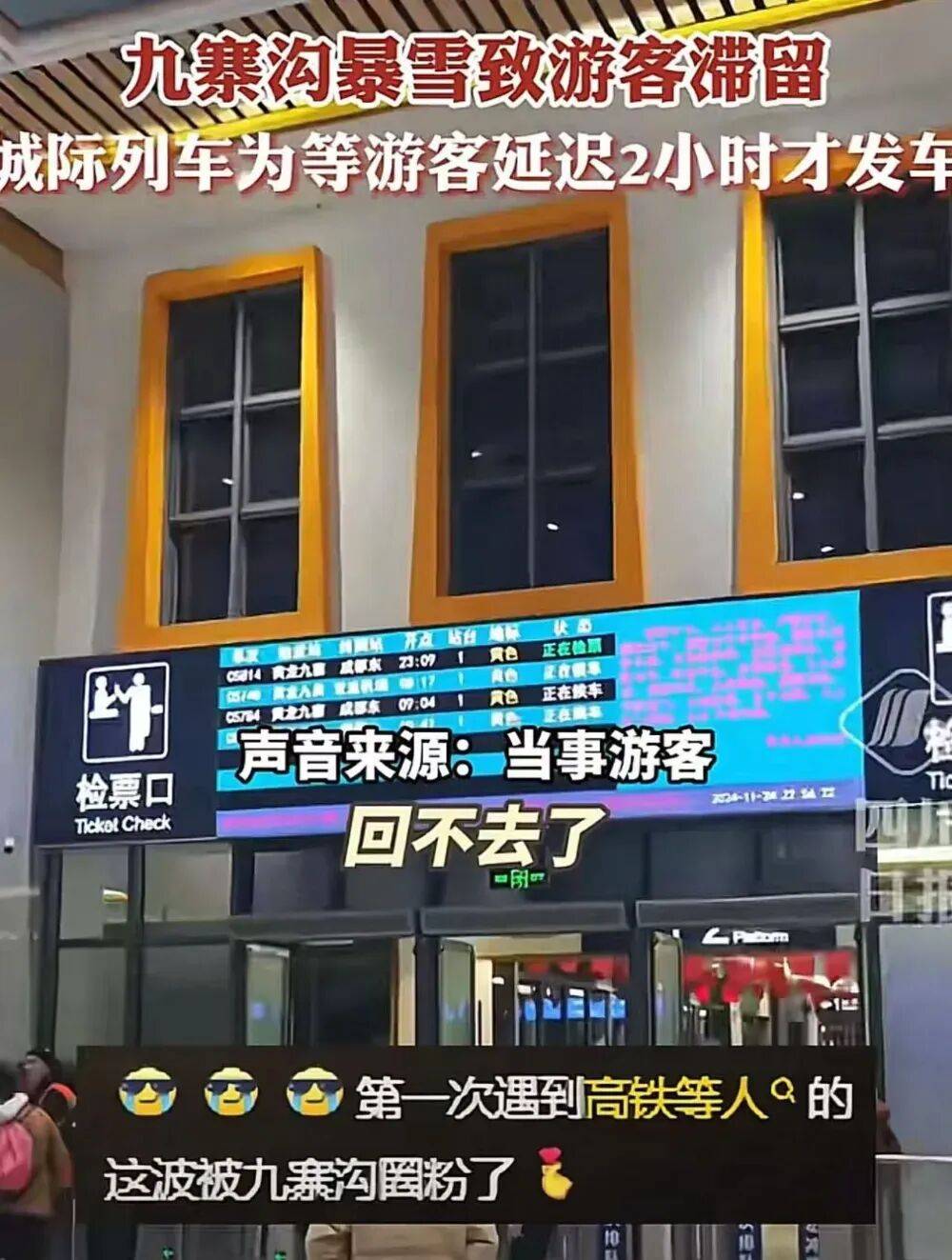

的重要原因。后来的九寨沟,充分准备了各种应急预案,比如2024年冬天,突发

,不论是自己经历的,还是其他景区经历的。虽不完全,但这的确也是九寨沟的可贵之处。

还能说什么呢?“我是槽值小妹,我拥护九寨沟成为8A景区!”返回搜狐,查看更多